Unit 07-B: 保育と少子化対策 ――地方分権でどれだけ少子化対策が可能か

Unit 07-B: 保育と少子化対策 ――地方分権でどれだけ少子化対策が可能か

学習院大学経済学部経済学科教授 鈴木 亘

1.少子化対策には就業機会確保が必要

「少子化対策と地方創生」のあり方を考える上で重要なことは、地方自治体の少子化対策「単体」で、地方の少子化や人口減少を防ぐことはできないということである。

結婚した夫婦が子どもを産む選択を行うことは、経済学的には、一種の「耐久消費財への共同投資」と捉えることができる。しかも、この耐久消費財は、この夫婦にしか消費の効用(子育ての喜び)を与えない「売買不可能な特殊財」である。子育てには長期間にわたって少なからぬコストが生じるし、特に日本の場合、子育て期間中は妻が就業を中断して子育てに専念することが一般的である。妻の収入の道が絶たれた子育て期間中に、夫が失業する恐れがあったり、経済問題から結婚生活が破たんするリスクが高いのであれば、「ホールドアップ問題」が生じる。つまり、そのような梯子外しが起きる心配があるならば、そもそも子どもを産む決断が難しくなるのである。あるいは、日本の場合、結婚と出産がセットになっている場合も多いので、そもそも結婚自体が決断できないことになってしまう。

その意味で、真の少子化対策にとって必要なことは、保育などの子育て支援策を充実させることだけではなく、結婚した夫婦の就業機会がしっかりと確保され、安定的な結婚生活が営める長期的見通しが持てることである。

2.都市部で行う少子化対策が現実的

一昨年発表された日本創生会議の増田レポート(日本創生会議 (2014))は、今後、地方から大都市への人口流出がますます進み、全国の約半数にも及ぶ自治体が「消滅可能性都市」となると公表し、社会に大きな衝撃を与えた。しかし、東京一極集中や大都市への人口流出でますます日本全体の少子化が進むと断じ、少子化対策の観点から人口移動に歯止めをかけるべきと論じたその主張には、経済学的に問題がある。

八田(2015a、b)が明快に論じているように、増田レポートが論じている、①東京一極集中が起きている、②東京圏は地方に比べて出生率が低いといった前提はいずれも事実誤認である。したがって、③就業機会の失われてゆく地方に、いくら若者を残したり、大都市からの移住を促進しても、出生率は回復しない。

人口減少・経済衰退の進む地方から、就業機会を求めて大都市に若者が移住するのは当然のことであるし、東京圏や政令指定都市などの大都市に人口が集中することは、「集積の利益」が働くので、日本全体の成長戦略としてはむしろ望ましい。逆に、大都市の税収を地方にばら撒いてみたり、都市への人口流入を無理に防ごうとする地方創生策は、そうした自然な経済原理に逆らう行為である。成長戦略にならないばかりか、少子化対策としても効果が小さいと思われる 1)。

むしろ地方から大都市への人口流出をそのまま認め、もし、少子化対策が政策的に必要なのであれば、大都市における少子化対策に資源を集中する方がはるかに現実的である。もちろん、大都市に移住した夫婦や若いカップルたちが少ない出生数を望み、彼らの合理的な選択として低出生率が生じているのであれば、そこに無理に政策介入することは正当化できない。しかし、都市部において政策的な障害が存在し、それが彼らの望む出生数の実現を妨げているのであれば、その修正が必要である。

1)既に述べたように、子どもを産むという選択は、親たちの長期的な就業機会、生活安定の見通しがあって初めて可能であり、地方への短期的な税収バラマキで、その状況が簡単に変わるもの

ではない。また、これも八田(2015a、b)が詳しく論じているように、出生率改善は成長戦略となるかどうかも本来疑わしい。そもそも政策目標として出生率改善が適切かどうかという点も、

議論の余地がある。

3.人口増加に子育て支援策が追いつかない

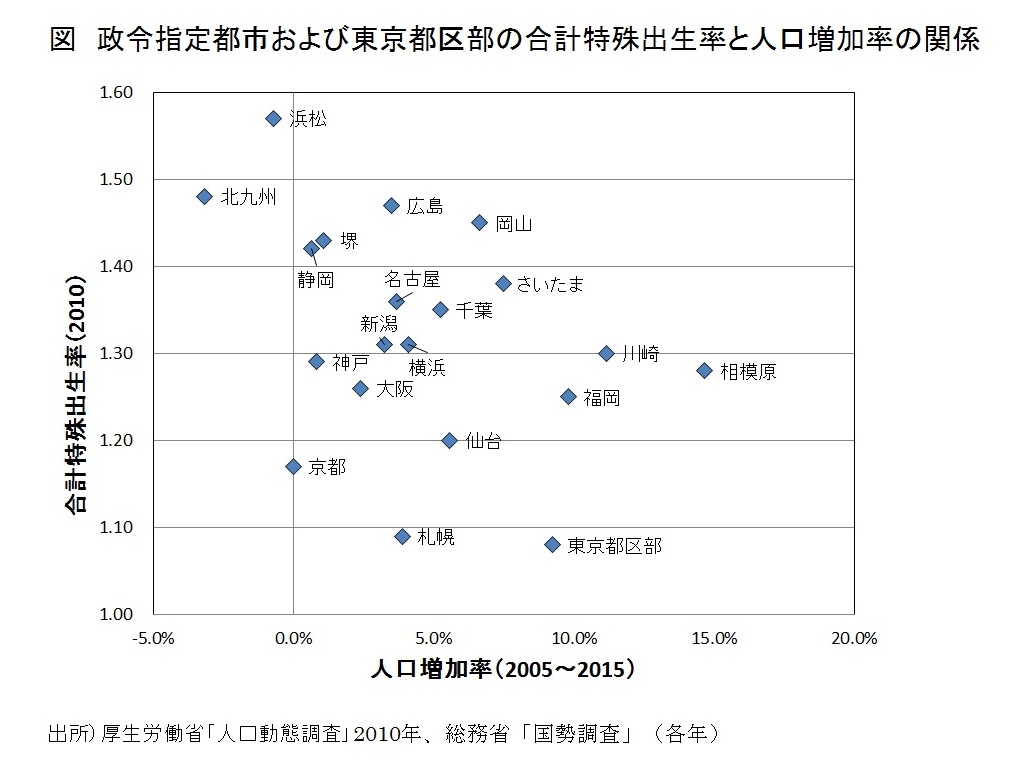

例えば、人口流入の激しい都市部では、増え続ける人口に「標準的な子育て支援策 2)」の確保が十分に追いつかず、そのために出生率が低くなっている可能性がある。図は、政令指定都市および東京都区部における合計特殊出生率と人口増加率の関係を見たものであるが、両者には明らかに負の関係が見て取れる(相関係数は-0.38)。

つまり、人口流入が続く同じ大都市部ではあっても、人口増加率が高い都市ほど出生率が低い。こうしたことが起きる原因の一つは、子育て支援策に要する財源が、増加する人口に追いついていないということである。この点については政策的に改善の余地があるし、実際、少子化対策としての効果も期待できよう 3)。例えば、地方交付税交付金は、2年前の実績に応じて算定されているが、人口流入が進む自治体に対しては、子育て支援関係の交付額は当該年度の見込み額を算定するようにすれば、子育て支援財源の確保にラグが生じることを防ぐことができる。

2)例えば、地方自治体が行う保育施策は、女性労働市場に「市場の失敗」が生じているため、一定程度の公費投入が正当化され得る(八田(2008)の p.326)。幼児教育も「外部性」が

生じることが知られているため、一定程度の公費投入は合理的である。このため、一定程度の標準的子育て支援策、少子化対策を各自治体が行うことは経済学的に正当化され得る。

3)つまり、こうした都市部の子育て支援策の水準が他の自治体並みであれば、もっと出生率が高かったと考えられる。政策的な障害によって、希望出生数と現実の出生数が乖離しているので

あれば、政策を正すことによって、効果はすぐに出ると考えられる。もちろん、人口流入率多い自治体は、例えば、地価が高く、世帯の住宅面積が小さくなるなど、別の要素で低出生率と

なっている可能性もある。その場合は、子育て対策充実で出生率が改善する余地は小さいだろう。

4.待機児童対策の外部性

また、人口増が進む都市部の子育て支援策には、「外部性」が存在するために、各自治体の対策が過少供給となる問題もある。例えば、現在、東京都区部や政令指定都市では待機児童問題が深刻である。各自治体の待機児童対策が進まない背景には、各自治体が積極的に対策を行うと、周りの自治体がそれに「ただ乗り」してくることが挙げられる。

各自治体が認可保育所を新設する場合、その運営費等に対して、自治体ごとに多額の単費の持ち出しが生じている 4)。せっかくそれだけ公費をかけて認可保育所を新設しても、待機児童が深刻な周りの自治体から、すぐに子育て世帯が移住してきて元の木阿弥となる。このため、各自治体ともただ乗りを狙い(あるいはただ乗りされないため)、待機児童対策に消極的となるのである。待機児童対策以外の子育て支援策や、小学校や中学校の義務教育への財政支出、学童保育等についても、同様の構造的問題が起きていると考えられる。

このため、他の自治体からの流入者に対して、認可保育所の入所判定の際の点数を低く評価して、もともとの地域住民を優遇する自治体が多い。また、世田谷区や杉並区のように、待機児童問題が深刻であるにもかかわらず、国の最低基準(面積基準、保育士人員基準)よりもはるかに高い「上乗せ基準」を自治体独自に設け、もともと認可保育所に入りやすい地域住民を優遇する例もある(鈴木 (2014))。東京都の多くの自治体が行っている保育料の過度な独自減免策も、待機児童問題が深刻化するから、他地域からの子育て世帯の移住を難しくしている。

さらに、東京都の江東区のように、マンションの新築を制限し、保育や教育でコスト増となる人口流入を防ごうとする自治体も現れる。制度の歪みが住居選択の自由を奪っているのである。せっかくの集積の利益を妨げているという意味で、成長戦略からも本末転倒な事態である。こうした制度の歪みの是正策としては、次のいくつかの方法が考えられる。

4)例えば、東京都都区部の平均的自治体である板橋区では、認可保育所の運営費に占める区の負担は74.2%に及ぶ。実際の保護者負担は10.6%、国負担8.3%、都負担4.1%、その他2.7%

である(平成26年度決算値:保護者の負担割合表)。保育単価上の理論的負担は、国1/2、都道府県1/4のはずであるが、実際には、公立保育士の人件費補てん分、保育料の自治体独自の

軽減分、滞納者の保育料を含め、さまざまな公費負担が別途生じており、7割から8割が自治体の公費負担となっている。

5.子育て版「モデル給付」の導入を

第1に、複数の自治体間にまたがる広域調整を行うということである。例えば、横浜市の各区は東京都とは異なり、単なる行政区に過ぎないから、もともと各区で独自の保育施策を裁量することができない。このため、トップの横浜市長さえ決断すれば、全区で一斉に積極的な保育拡充策を打つことが可能である。これは一種の広域調整であり、各区が独自に裁量する場合の外部性の問題を防いでいる。横浜市は2010年に全国最悪であった待機児童数が、林文子市長のリーダーシップによって2013年にゼロになったことで有名である。この成功の背景の一つには、東京都にできない広域調整が可能であったことがあると思われる。

第2の方法は、介護保険における「住所地特例 5)」と同様の手法を、子育て支援策に取り入れることである。具体的には、移動先自治体の子育て支援にかかる費用を移動元の自治体が負担する仕組みにする。これならば、ただ乗りができなくなるので、各自治体は気兼ねなく子育て支援策を行うことができる。財源のラグも生じない。ただ、この方法では、例えば保育所の運営費だけではなく、建物建設の補助金(施設整備費)までを負担させることは難しい。また、転勤などで移動が煩瑣な世帯をどう扱うのか、複雑な調整が必要である。

そこで、第3のもっとも抜本的かつ手っ取り早い方法は、八田(2015b)が国保改革について提案しているように、子育て支援の「モデル給付額」を国が各自治体に支払う仕組みにすることである。すなわち、保育や教育のように最低限の水準を国が保証すべき施策については、その標準的必要額(モデル給付額)を全額、国が各自治体に対して支払う。モデル給付額には運営費だけではなく、施設整備費も、子ども一人当たり分を計算して自治体に配布する。こうすれば、標準的子育て施策を行うことに対して、自治体の負担はゼロとなるから、過少供給の問題が防げる。財源のラグが生じないように見込み額で配分して、翌年に過不足分を調整すればよい。

もちろん、標準以上の施策を行いたい自治体は、追加負担が生じる。一方で、人口流入によって規模の利益が働き、標準額よりも安く子育て支援策ができる都市部の自治体は、財政に余裕が生じ、余った分を他の施策に回すことができる。

5)例えば、特別養護老人ホームが不足しているために、もともと住んでいた自治体から別の自治体に移る加入者に対しては、元の自治体の介護保険がその費用を支出し、加入者は元の自治体

に保険料を支払うことになる。特養以外にも多くの介護施設で同様の特例が認められている。

6.バウチャーの活用も有効

さらに、このモデル給付額は自治体を通さず、子育て世帯に直接、運営費補助と施設整備費分のバウチャーを国が与える方法にしてもよい。補助金は子育て世帯といっしょに運ばれてくるから、各自治体はその移動を妨げないし、規模の利益で安価に子育て支援策を工夫できる都市部の自治体は、子育て世帯流入をむしろ歓迎する。このバウチャーを活用すれば、認可保育所間や、認可保育所と無認可保育所間に競争原理が働く。市場原理により保育の供給量が増加するし、子育て世帯間の補助金偏在の不公平が改善するので、保育業界全体の抜本改革にもつながる。

実はこの10年ほどの間に、保育をはじめとする子育て支援策に関し、地方交付税等を使った地方自治体への財源移譲がかなり進んだ。しかしながら、実際に、都市部の待機児童問題があまり改善していない背景には、人口流入が進む都市部の自治体において、①補助金のラグが発生することなどによって、子育て支援策が人口増に追いついていないこと、②子育て支援策に外部性が発生して過少供給になりやすいこと、の2つの問題があったと考えられる。モデル給付額方式等によって、この問題を対処することが、地方分権と少子化対策の正しい方向性である。未経験の効果のわからぬ対策を実行するよりも、まずは、制度の歪みを正すところから始めるべきである。

<参考文献>

- 鈴木亘(2014)『社会保障亡国論』講談社新書。

- 八田達夫(2008)『ミクロ経済学Ⅰ:市場の失敗と政府の失敗への対策』東洋経済新報社。

- 八田達夫(2015a)「地方創生策を問う(下) 移住の障壁撤廃こそ先決」日本経済新聞2015年2月6日朝刊『経済教室』。

- 八田達夫(2015b)「「“国保のモデル給付額”国庫負担制度」による地方創生」、『医療経済研究』Vol.27 No.2, pp.71-84。

- 日本創生会議(2014)「ストップ少子化・地方元気戦略」。